El territorio colombiano de la Nueva Granada, específicamente al suroeste de Bogotá, comprendía la red de caminos del sur, la cual fue estratégica en las campañas militares para liberar la región del dominio español. De manera similar a la era Cassini de la cartografía francesa, que mapeó rutas y recursos vitales, los caminos del sur fueron activos cruciales en la geografía de la guerra [2]. Uno de los principales de esta red fue el Camino Real, que, además de ser una red de caminos que se extendía desde Caracas hasta Lima, preexistió a la lucha por la independencia. Parte de este era el Paso de Quindío, esencial para el transporte y el comercio.

Elevado en la cordillera central de los Andes, el Paso de Quindío conectaba la región central de Colombia (en ese entonces, la Nueva Granada) con el valle del río Cauca en el lado occidental desde tiempos prehispánicos. Los españoles abrieron gradualmente la ruta entre 1551 y 1691, utilizando presuntas sendas indígenas preexistentes para determinar el mejor lugar para cruzar.

Muchos viajeros que necesitaban llegar a Quito desde Bogotá atravesaban este punto de cruce tan difícil entre Toche (cerca de Ibagué) y Boquia (cerca de Salento), continuando a través de Cartago, Buga, Cali y Popayán hasta llegar al Ecuador actual. Simón Bolívar mismo recorrió el paso en 1830, mencionando que el éxito de la región en cuanto a "agricultura, industria y comercio" llevaría a una nación próspera [3].

Aunque era difícil cruzar por sus montañas empinadas y densos bosques, con lluvias torrenciales, niebla y temperaturas frías, se convirtió en un viaje popular entre cronistas internacionales, científicos e investigadores en los siglos XVIII y XIX debido a su belleza y la diversidad de flora y fauna, resultado de las distintas zonas climáticas. Entre las especies que se avistaron estaban jaguares, osos, venados, dantas, simios, serpientes, hormigas, variedad de pájaros y mariposas [4]. Más específicamente, se han identificado 270 especies de flora, 327 especies de fauna y 23 especies de mamíferos en Quindío [5].

Aquellos lo suficientemente valientes como para realizar el viaje a través del Paso de Quindío no tenían dónde detenerse, descansar ni reabastecerse de suministros. Incluso cuando lo peor ya había quedado atrás y habían llegado a tierras planas nuevamente, la ciudad más cercana habría sido Salento o Filandia, aunque no fueron fundadas hasta 1865 y 1878, respectivamente. Sin embargo, existían lugares rudimentarios llamados rancherías, contaderos o tambos, que actuaban como refugios y paradas para descansar, principalmente a ambos lados del paso. La ciudad más cercana en un sentido real era Cartago, que adquirió su importancia precisamente porque servía como un punto de paso para quienes llegaban de Ibagué.

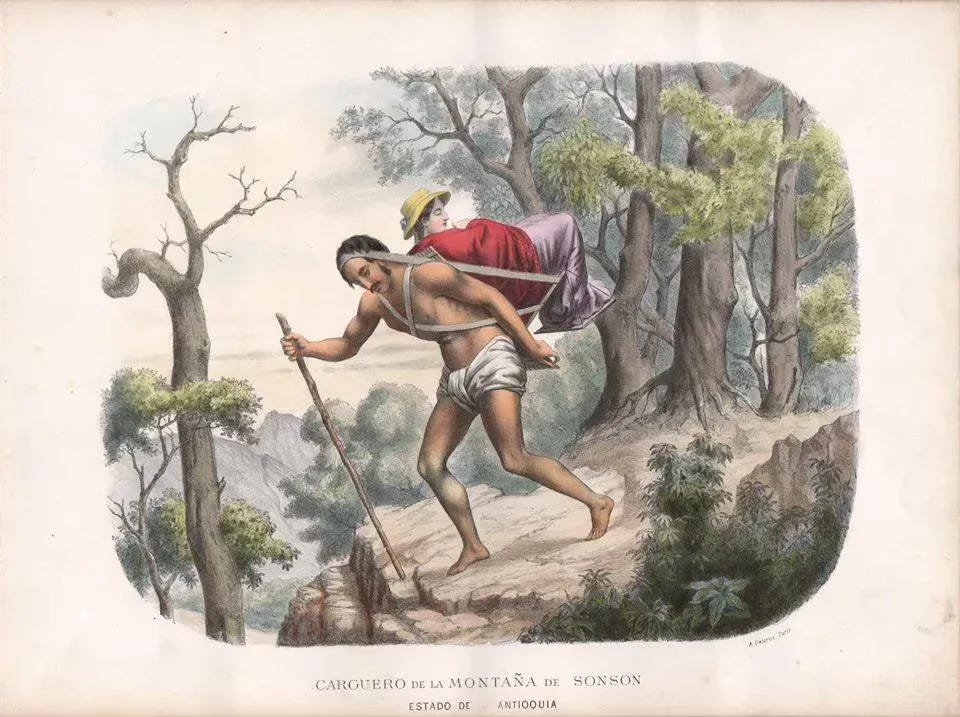

Para hacer el viaje más cómodo, los viajeros contrataban los servicios de silleteros, también conocidos como silleros (o cargueros cuando transportaban carga), quienes eran en su mayoría hombres mestizos o indígenas con sillas de bambú atadas a sus espaldas en ángulos de 60 grados. El diplomático colombiano Manuel María Mallarino los describió como “fornidos mestizos de curtidas espaldas y musculosas piernas” [6]. En viajes de 12 a 20 días de duración, los pasajeros de entre 50 y 90 kilos eran transportados lentamente a través de los pasos montañosos de Quindío donde las mulas no podían ir debido a la falta de caminos y los deslizamientos de tierra. Sin embargo, se utilizaban bueyes con frecuencia, capaces de transportar todo tipo de carga, desde pianos hasta camas, e incluso ataúdes.

Para aquellos que ansiaban regresar a las comodidades como sus propias camas, el viaje a veces terminaba en un sueño más profundo y permanente. Hay relatos de pasajeros exigentes que, en su impaciencia, usaban los estribos de sus botas para instar a los portadores a acelerar el paso, llevando a los cansados cargadores al límite de su resistencia. Informes no confirmados incluso cuentan de portadores que, enfrentados a jinetes particularmente difíciles, los arrojaron a las profundidades. Para dar una idea de esas profundidades, el punto más alto, conocido como La Línea, se encuentra a 3.378 metros sobre el nivel del mar. Al señalar el duro impacto del trabajo, el Capitán de la Marina Británica Charles Cochrane informó que 300 silleteros en Ibagué rara vez sobrevivían más allá de los 40 años, muriendo de vasos sanguíneos rotos y complicaciones respiratorias.

La silla típica estaba hecha de bambú y unida con vides, con dos correas gruesas para que el jinete se sujetara. El cargador aseguraba la silla a su cuerpo con tres correas fuertes: dos que cruzaban su pecho y una sobre su frente [6]. El único punto de comodidad para el cargador era una almohada de lana colocada entre su espalda y la silla. No se sabe si el asiento en sí era comercializado, pero se vendían provisiones y materiales para los pasajeros. Los clientes más pesados y adinerados tenían sus propios asientos, que incluían una protección sobre la cabeza contra el sol.

Ignacio & “Alejandro”

Una familia prominente que vendía todo tipo de suministros para los viajeros que cruzaban el paso montañoso era la de Ignacio Buenaventura, teniente gobernador de Ibagué, quien tenía la esperanza de hacer el cruce posible a caballo en solo 4-5 días. Como parte de su plan, presentó al gobierno de Nueva Granada un documento titulado La Medida [8] en 1778. En él, describía las actividades económicas y obras públicas potenciales, así como las mediciones detalladas de las distancias entre puntos específicos a lo largo de la ruta, los tiempos de viaje según el tipo de animal utilizado y las características topográficas notables [9]. Realmente tuvo éxito en sus planes y mejoró varios aspectos del viaje, pero una revuelta popular en ese momento causó que los campesinos destruyeran su progreso.

No todo estuvo perdido. A principios de la década de 2000, el historiador estadounidense Larry Vito Larrichio logró identificar 34 de los 86 segmentos originales de la ruta completa, incluyendo la ubicación de una sección conocida como La Trocha, que ya no existe [10].

Otra forma en que el trabajo de Buenaventura fue continuado, en cierto modo, fue a través de otro explorador y eventual conocido. Alexander von Humboldt, un geógrafo, astrónomo y naturalista alemán, fue uno de los cronistas extranjeros más destacados de Colombia, quien, en 1801, recorrió los 86 segmentos del paso montañoso y más allá. Sus meticulosos diarios, parcialmente basados en los mapas de Buenaventura, sobrevivieron milagrosamente a los siglos y son documentos muy preciados que se conservan en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín. Durante los viajes de Humboldt, siempre hacía bocetos de lo que veía. Una vez de regreso en Europa, artistas más experimentados los rehicieron de una manera más pulida, siendo el siguiente ejemplo una imagen del paso montañoso.

Humboldt conoció a Buenaventura y buscó refugio en su casa mientras estaba en Ibagué durante una epidemia de viruela. Una anécdota curiosa, pero no completamente inesperada, es que el explorador alemán recibe todo el elogio y la atención por sus hallazgos, cuando su contraparte colombiana lo precedió, en cierto modo, 20 años antes. Sin embargo, fueron los escritos de Humboldt los que ocuparon el centro de atención.

En su esencia, los diarios cuentan la historia de un aventurero pionero y audaz que a menudo arriesgaba su vida para registrar notas sobre todo, desde la zoología y los pueblos indígenas hasta la historia, las plantas y las estrellas. Los libros soportaron una extrema humedad tropical, temperaturas heladas y terremotos. Incluso sobrevivieron a un naufragio en el río Orinoco. [11]

Los diarios de sus viajes por Quindío (específicamente, aquellos titulados American Travel Journal, Vol. VII a y b) aún no están disponibles en el sitio oficial [12]. Sin embargo, los impecables volúmenes en línea de una serie de tomos titulados Humboldtiana neogranadina reúnen comentarios, ilustraciones y estudios inéditos sobre los viajes de Humboldt, incluidos los realizados a través de las montañas.

Un pasaje de estos es el siguiente:

La montaña de Quindiu se considera como el paso más difícil que presenta la Cordillera de los Andes. Es una selva espesa totalmente deshabitada, que, en la temporada más hermosa, sólo se puede atravesar en diez o doce días. No se encuentra ninguna cabaña, ningún medio de subsistencia: en todas las épocas del año, los viajeros se aprovisionan de comida para un mes, ya que a menudo sucede que, por el deshielo y por las crecientes súbitas de los torrentes, se encuentran aislados de manera que no pueden descender ni del lado de Cartago ni del lado de Ibagué. [13].

Sobre su opinión acerca de los silleteros que veía por todas partes en Ibagué y que constituían una gran parte de la población, sus comentarios fueron de asombro y tristeza:

Es casi imposible imaginar una vida más mísera y sin dinero que la de los cargueros. Alternando los más altos calores con el frío del páramo, expuestos a la humedad de tremendas lluvias tempestuosas, rebajados a verdaderos animales de carga, frecuentemente con la espalda herida, con el riesgo de ser abandonados en la montaña, solos y sin ayuda cuando se enferman de desfallecimiento. […] El carguero gana escasamente en un mes 10–12 pesos, de los cuales ya ha gastado la mitad antes de emprender el viaje. En un país donde hay tantos animales de carga y donde el trabajo humano es tan escaso, el gobierno debería reducir este oficio, para darle un enfoque más provechoso a la energía humana. [14].

Pasaron cien años antes de que se pudiera atribuir un giro más positivo a la tradición silletera, uno en el que las flores reemplazaron a las personas (lo cual, si se quiere ser preciso, técnicamente los convierte en “cargueros”, especialmente ya que no se utilizan sillas).

Silleteros Hoy

En tiempos modernos, el término silletero ha llegado a asociarse culturalmente con las flores, tanto para los colombianos como para los turistas. Esta conexión comenzó a tomar forma a principios del siglo XX, con las primeras referencias a los portadores de flores surgiendo entre 1918 y 1925. Se le suele atribuir al cultivador de flores Braulio Ochoa el haber iniciado esta tendencia, transportando flores en su espalda desde Santa Elena hasta Medellín.

Fue alrededor de esta época cuando el término silleta empezó a utilizarse como el término general para el artilugio de madera que transporta flores, que con el tiempo fue llevado en arreglos visualmente agradables. El término silletero también se convirtió en sinónimo de los vendedores de flores en las calles de Medellín.

Pero, ¿por qué flores, se preguntará uno? Como capital de Antioquia, Medellín está en el centro de la segunda economía más grande de Colombia, con el departamento ocupando el segundo lugar como productor de flores del país, solo detrás de Cundinamarca. Colombia es un líder mundial en exportaciones de flores, manteniendo regularmente el segundo lugar con alrededor del 15% del mercado.

El silletero de hoy está directamente vinculado con la parte del desfile del Festival de las Flores de Medellín, aunque la denominación se remonta mucho más atrás, al desarrollo mismo del país, a través de la Colonización de Antioquia (tema para un futuro artículo).

El primer desfile, con solo 40 portadores de flores, data de 1957, aunque hoy el festival cuenta con más de 500 portadores y múltiples eventos como una exhibición de carros antiguos, un paseo en bicicleta y conciertos. En cuanto a la audiencia, en 2023, durante los 10 días del festival, la ciudad atrajo a 50,000 visitantes extranjeros y un total de dos millones de personas [16]. El desfile también es una competencia, con un estricto código de vestimenta tradicional y un premio para los mejores arreglos florales.

Conclusión

La tradición silletera, que en su origen fue un ejemplo de trabajo arduo en circunstancias difíciles y a menudo peligrosas, se transformó en una manera de celebrar la belleza de la flora colombiana. Al pasar de cargar personas a cargar un emblema cultural, los portadores conectan las raíces del país con su identidad moderna.

Desde los senderos montañosos de Quindío hasta las calles de Medellín, los silleteros, en su mayoría mestizos, contribuyeron a crear unidad política en una nación recién independizada a través de la red de caminos del sur. Con su resistencia, facilitaron el traslado de suministros, soldados y exploradores, ampliando los caminos de una nación aún en proceso de definir su identidad colectiva.

Fuentes

1 - Painting of a silletero, 1840

2 - Los caminos de la guerra durante el siglo XIX

3 - Paso del Quindío

4 - Una travesía por la historia y la naturaleza del Camino del Quindío

5 - Camino del Quindío (pdf)

6 - La tradición en eterna primavera

7 - Silleros y Cargueros: Microhistorias del territorio

8 - Transcripción del documento "La medida" de Nicolás Buenaventura

9 - Ignacio Buenaventura y su medición del Camino del Quindío, de Ibagué a Cartago

10 - El camino Quindío en el centro occidente de Colombia. La ruta, la retórica del paisaje y los proyectos de poblamiento

11 - The curious journey of Humboldt's travel journals

12 - The American Journey (1799–1804)

13 - Humboldtiana neogranadina: Tomo III, Scientia, pg 217

14 - La visita de Humboldt a Ibagué

15 - Desfile de Silleteros, Feria de las Flores 2011

16 - La Feria de las Flores 2023 rompió todos los récords